社会保険の加入対象の拡大 中小企業への影響は?

石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。

2025年6月13日、「年金制度改正法」が成立しました。この法改正は、単なる年金制度の変更にとどまらず、企業経営、特に人事・労務管理に大きな影響を及ぼす内容を含んでいます。今回は、この改正法が中小企業に与える影響に焦点を当て、その概要と対応策について解説します。

改正1:企業規模要件の段階的撤廃

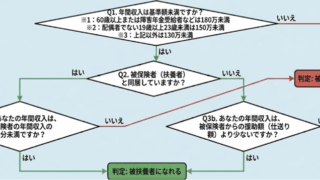

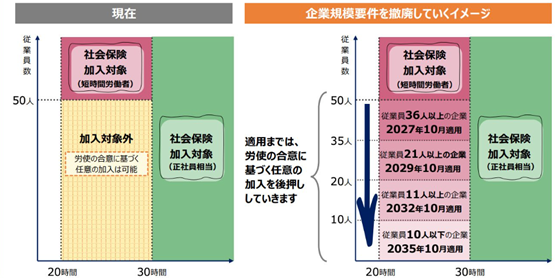

今回の改正法の主要な柱の一つは、パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入対象の拡大です。まず、現行制度について従業員数51人以上と50人以下に分けて確認し、その後、改正法施行後にどうなるかを解説します。

現行制度:従業員数51人以上の企業に勤務している場合

現行では、以下のすべてを満たす短時間労働者に対し、社会保険の加入義務があります。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 賃金が月額8.8万円以上

③ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

④ 学生でない

現行制度:従業員数が50人以下の企業に勤務している場合

常時雇用されている従業員の所定労働時間および所定労働日数の3/4以上(≒週30時間以上)の労働者に対して、加入義務があります。

改正法施行後

この企業規模要件は、2027年10月1日から2035年10月1日にかけて段階的に撤廃されます。最終的には、従業員が1人以上いるすべての企業において、週の所定労働時間が20時間以上の要件を満たす短時間労働者に対して社会保険加入が義務付けられます。

これにより、これまで社会保険の対象外だった週20~30時間未満勤務の労働者にも加入義務が発生し、企業と従業員の双方に大きな影響が及びます。

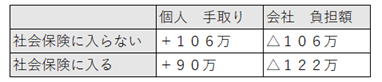

例えば、年収106万円のパート従業員1人について、社会保険加入により

個人負担:約16万円(額面×15%)

会社負担:約16万円(額面×15%)

の負担が生じます。以下の表の通り、個人の手取り、会社負担額が変動します。

個人としての手取りの減少も大きいですが、会社としてパートを複数雇用している場合は、より大きな影響があります。

年収106万円のパートを10人雇用している50人以下の企業で、全員が新たに社会保険の対象となる場合、改正後は10人×16万=160万円だけ、パート労働者が同じように働いても、会社負担が増えます。

企業と従業員への支援措置

こうした負担増に対し、国は以下の支援策を講じる予定です。

① 保険料負担割合に関する特例

新たに社会保険に加入するパート従業員の社会保険料負担を軽減するため、制度施行から3年間に限り、事業主の追加負担により、パート従業員の社会保険料の負担を軽減できる特例的な措置が実施されます。

さらに、事業主が追加負担した社会保険料を国などが全額支援する措置」が設けられます。これは2026年10月からの施行が予定されています。

日本経済新聞の報道によると、この国からの全額支援の財源は、他の企業の労使が納めた社会保険料から賄われるとされており、受益と負担の公平性において疑問はあるところですが、中小企業の経営者としては、パート労働者に自社を選んでもらう上で、今回の措置を使うことになるかと思います。

② その他の事業主支援

従業員の収入増(労働時間の延長や賃金引き上げ)に取り組んだ企業には、キャリアアップ助成金を通じた経済的支援が提供される予定です。また、加入拡大に関する事務支援や生産性向上などのための支援も検討されています。

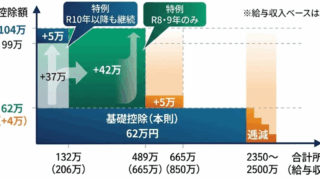

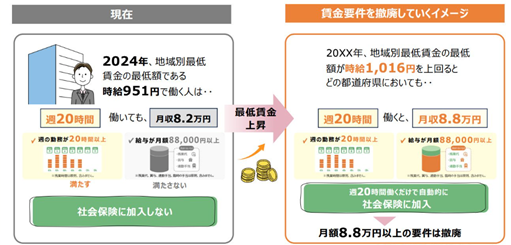

改正2:「106万円の壁」の撤廃と賃金要件の廃止

これまで従業員数51人以上の会社における、短時間労働者が社会保険に加入する際の要件の一つであった「賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円以上)」の賃金要件が、今後3年以内に撤廃されます。

この背景には、最低賃金の上昇により賃金要件の必要性が薄れてきたことや、短時間労働者の働き控えを防ぐ狙いがあります。こちらの改正は、中小企業への実質的な影響は小さいと考えています。

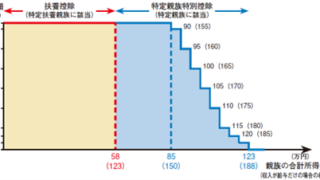

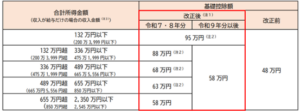

改正3:在職老齢年金制度の見直し

年金を受給しながら働く高齢者について、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金が減額される「在職老齢年金制度」の見直しも行われます。2026年4月からは、年金が減額される基準額が月51万円から月62万円に引き上げられます。

これにより、高齢者が年金の減額を気にせず働けるようになり、人手不足の緩和にも一定の効果が期待されます。

まとめ

今回は中小企業にとって影響の大きい点に絞って、年金制度改正法の概要をご紹介しました。段階的に制度が変わっていくため、「昨年は適切だった対応が、今年は不利になる」といった事態も起こりえます。

たとえば、従業員数20人程度の企業においては、「社会保険加入を回避する目的で、別法人にパートを所属させる」といったスキームが普及する可能性もあります。いずれにせよ、早期の情報収集と準備が重要です。必要に応じて専門家の助言を受けながら、制度改正に柔軟に対応していくことが、持続的な企業経営において極めて重要だといえるでしょう。

石川県で社会保険の加入対象の拡大にお悩みの方は、石川県金沢市にある当税理士法人にお声がけください。

この記事を書いた人

- 税理士法人のむら会計 代表

-

金沢で60年以上続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。

ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。

【主な保有資格】

公認会計士 登録番号26966

税理士 登録番号125179

【著書・掲載実績・監修】

図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)

賢い節税で会社を強くする方法教えます(月刊経理ウーマン 16年10月号)

失敗しない「税理士」選びーここがポイントだ!!(月刊経理ウーマン 18年8月号)

決算期を過ぎてもできる節税策ー4つの着眼点ー(月刊経理ウーマン 20年5月号)

社会保険料の会社負担を減らすための、アノ手コノ手を教えます(月刊経理ウーマン 23年9月号)

小規模企業共済のメリット&デメリット(月刊経理ウーマン 24年2月号)

ソニーGなど「賞与の給与化」で手取り増 社会保険料の負担減り一石二鳥(日経ビジネス25年11月10日号)

最近の記事

個人の節税2025年12月23日中小企業向け:令和8年度税制改正大綱のポイント解説

個人の節税2025年12月23日中小企業向け:令和8年度税制改正大綱のポイント解説 経営ワンポイント2025年12月2日社会保険「130万円の壁」の新ルール!2026年4月スタート

経営ワンポイント2025年12月2日社会保険「130万円の壁」の新ルール!2026年4月スタート 経営ワンポイント2025年11月4日石川県賃上げ環境整備助成金 ~先に設備投資していても事後的に適用可能!~

経営ワンポイント2025年11月4日石川県賃上げ環境整備助成金 ~先に設備投資していても事後的に適用可能!~ 経営ワンポイント2025年9月26日令和7年分 年末調整の注意点

経営ワンポイント2025年9月26日令和7年分 年末調整の注意点

無料相談のお問い合わせ

ご質問などお気軽にお問い合わせください